Le décès soudain de l’ancien ministre russe des Transports, Roman Starovoït, survenu le jour même de son limogeage, secoue les hautes sphères du pouvoir à Moscou. Derrière la version officielle d’un suicide, confirmée avec sobriété par le Comité d’enquête, une inquiétude palpable gagne les élites russes, jusque-là persuadées que leur loyauté les protégeait.

Une mort troublante dans un climat de purges silencieuses

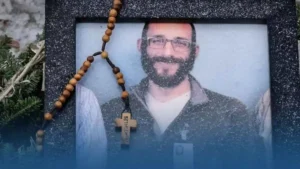

L’annonce a d’abord circulé discrètement dans les médias russes, avant d’être confirmée par la porte-parole du Comité d’enquête : Roman Starovoït, 53 ans, a été retrouvé mort dans un parc de la région de Moscou le 7 juillet, quelques heures après la publication officielle de son limogeage sur le site du Kremlin. Le parquet évoque un suicide, bien que les circonstances exactes de son décès demeurent floues. Plusieurs sources avancent que l’acte aurait été commis avant même l’annonce publique de sa révocation.

Si la version d’un suicide ne suscite pas d’opposition frontale dans la presse indépendante russe, c’est surtout son contexte politique qui interroge. Starovoït n’était pas un homme quelconque. Ancien gouverneur de la région frontalière de Koursk, il avait été nommé ministre des Transports en mai 2024, à un moment clé pour le régime. Il incarnait cette génération d’administrateurs promus au nom de l’efficacité technocratique dans le cadre de la guerre en Ukraine. Son passage à la tête de Koursk avait été marqué par un discours martial : il promettait de transformer la région en bastion infranchissable contre les attaques ukrainiennes.

Or, quelques mois après sa promotion, une offensive venue de l’autre côté de la frontière avait balayé les fortifications censées défendre la zone. Des soupçons de malversations entourant ces chantiers circulaient depuis des mois. Des médias russes évoquent un possible détournement de fonds publics liés à ces projets de défense. Le limogeage de Starovoït, suivi de sa mort, serait-il le dénouement brutal d’un scandale étouffé ? Ou le signe d’une mise en garde lancée aux autres cadres du régime ?

Un climat de peur chez les hauts fonctionnaires

Interrogée par la chaîne indépendante Dojd, la politologue Lekaterina Schulmann souligne un tournant : « Depuis le début de la guerre, les fonctionnaires vivent dans l’anxiété permanente. Ils savent qu’ils ne sont plus intouchables. » Pour certains observateurs, la mort de Starovoït illustre un basculement psychologique au sein de l’élite : finir en disgrâce, en prison ou mort n’est plus un scénario réservé aux opposants. Même les fidèles peuvent être sacrifiés.

Dans ce climat délétère, les rumeurs d’assassinat ne tardent pas à circuler. « Peut-être s’est-il suicidé, peut-être a-t-il été éliminé pour ne pas parler, ou pour servir d’exemple », suppose un conseiller d’opposition cité par la presse russe. Dans les cercles du pouvoir, où les théories conspirationnistes cohabitent avec les jeux d’influence, ce type d’événement alimente une spirale de suspicion. L’incertitude elle-même devient une arme.

Un précédent qui ébranle la loyauté tacite envers le Kremlin

Le message implicite de cette mort brutale n’échappe pas aux observateurs. Pour Kirill Martynov, rédacteur en chef de Novaïa Gazeta Europe, la loyauté envers Vladimir Poutine garantissait jusqu’ici une impunité de fait : protection des avoirs, sécurité de la famille, et carrière assurée. La disparition de Roman Starovoït remet ce contrat en cause. « Si même les loyaux peuvent tomber, à quoi bon les sacrifices consentis ? », interroge-t-il.

Starovoït n’était pas un dissident. Il avait intégré les rangs de la technostructure mise au service de la guerre, encadrant les infrastructures militaires de sa région. Sa disparition brutale brise le mythe de la solidarité verticale du régime. Elle signale que la mécanique du pouvoir peut se retourner contre n’importe lequel de ses rouages, indépendamment de la fidélité affichée.

Une série noire qui s’allonge dans les hautes sphères

La mort de Starovoït ne constitue pas un cas isolé. Depuis le début de la guerre en Ukraine, au moins vingt hauts responsables russes sont morts dans des circonstances jugées « suspectes » par les médias indépendants. La liste comprend des directeurs d’entreprises publiques, des gouverneurs, des officiers de renseignement et des membres de l’administration présidentielle. La plupart ont été retrouvés pendus, défenestrés ou morts par balle, parfois sans enquête approfondie.

Cette hécatombe silencieuse n’émeut plus autant qu’auparavant, signe d’une normalisation inquiétante. Pour Maxim Katz, opposant politique influent, « le plus choquant n’est plus la mort d’un ministre, mais le fait que cela n’émeuve presque plus personne. » L’opinion russe, anesthésiée par des années de contrôle médiatique et de répression, assiste à cette série noire comme à un fait divers parmi d’autres.

Un signal de délitement au sein du système

La dynamique à l’œuvre n’est pas sans précédent dans les régimes autoritaires. À mesure que le pouvoir central se durcit et que la guerre se prolonge, le cercle de la confiance se rétrécit. La moindre faiblesse devient suspecte, et la loyauté ne suffit plus à garantir la sécurité. Cette atmosphère de purge rampante rappelle que le système poutinien, construit sur la discipline verticale et la promesse de stabilité, vacille sous le poids de ses contradictions.

L’affaire Starovoït agit alors comme une alerte silencieuse, mais brutale, à destination de ceux qui composent encore les cercles du pouvoir : la fidélité ne protège plus, l’échec ne pardonne pas, et la mort peut frapper sans explication. Une élite qui se croyait à l’abri découvre que la machine étatique qu’elle a servi peut la broyer à son tour. Et si ce signal finit par fissurer les rangs de la loyauté, il pourrait être le prélude d’un changement plus profond qu’aucune purge ne saurait contenir.

Paul Lamier Grandes Lignes