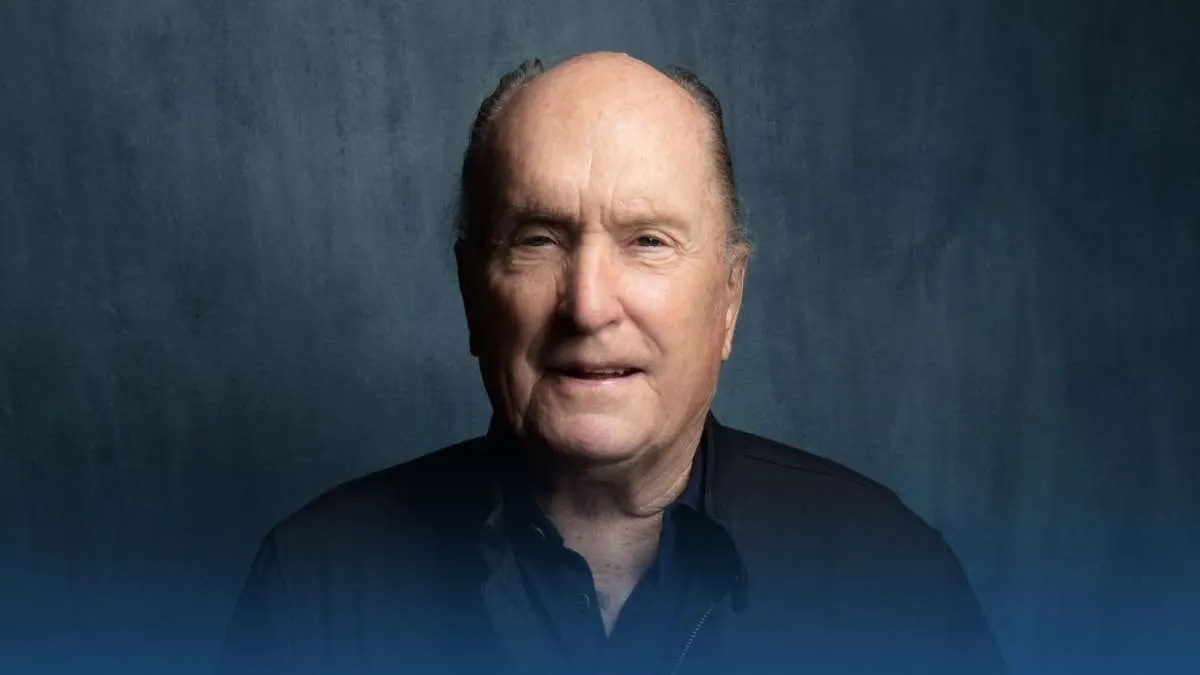

Il n’occupait pas toujours le centre de l’affiche. Mais lorsqu’il apparaissait à l’écran, le film changeait de densité. Robert Duvall est mort à 95 ans, laissant derrière lui plus de soixante ans de cinéma, une centaine de rôles et une signature rare : celle d’un acteur capable d’exister pleinement sans jamais chercher la lumière.

À Hollywood, on le surnommait dans les années 1970 « le numéro un des numéros deux ». Une formule qui résume son paradoxe : rarement héros, souvent pilier.

L’art d’habiter un personnage

Robert Selden Duvall naît le 5 janvier 1931 à San Diego. Fils d’un amiral et d’une mère comédienne, élevé dans une famille profondément religieuse, il choisit très tôt la scène plutôt que la carrière militaire que lui destinait son père.

À New York, il étudie à la Neighborhood Playhouse sous la direction du pédagogue Sanford Meisner. Il y croise de futurs géants : Gene Hackman, Dustin Hoffman, James Caan ou Diane Keaton. Le théâtre forge sa méthode : précision, retenue, immersion totale.

En 1962, il frappe fort dès son premier rôle au cinéma dans Du silence et des ombres. Son interprétation de Boo Radley, silhouette mutique et fragile, marque durablement le public américain.

L’ère Coppola : la loyauté et la folie

Sa trajectoire change d’échelle avec Francis Ford Coppola. Dans The Godfather (1972) puis sa suite, il incarne Tom Hagen, le conseiller calme et stratégique de la famille Corleone. À l’ombre de Marlon Brando et d’Al Pacino, Duvall impose une présence feutrée mais décisive. Il est nommé à l’Oscar du meilleur second rôle.

Il refuse toutefois de revenir dans le troisième volet, en désaccord avec le studio sur son cachet. Une absence que beaucoup considèrent comme une perte pour la saga.

Mais c’est avec Apocalypse Now qu’il entre dans la légende. Son lieutenant-colonel Kilgore, chapeau vissé sur la tête, surf sous le bras et répliques devenues cultes (« J’adore l’odeur du napalm au petit matin »), incarne l’absurdité guerrière avec un mélange de froideur et d’exaltation. Golden Globe à la clé, et nouvelle nomination aux Oscars.

Un Oscar en tête d’affiche

S’il a longtemps brillé en second plan, Robert Duvall obtient son unique Oscar du meilleur acteur pour Tender Mercies. Il y joue un chanteur de country déchu, alcoolique en quête de rédemption. Il interprète lui-même les chansons du film, refusant tout doublage.

Une performance épurée, intérieure, d’une grande justesse.

Il aura aussi incarné des figures historiques comme Joseph Staline ou Dwight D. Eisenhower à la télévision, exploré les univers de Robert Altman, Sidney Lumet ou James Gray, et multiplié les rôles de policiers, militaires, cow-boys ou hommes d’affaires.

Libre jusqu’au bout

Installé en Virginie, loin du tumulte hollywoodien, Duvall vivait dans son ranch de Butchers Run. Cavalier, danseur de tango, hispanophone, conservateur assumé, il menait une vie à son image : indépendante.

Marié quatre fois, sans enfant, il partageait depuis 2004 sa vie avec l’actrice argentine Luciana Pedraza.

En 1997, il finance lui-même Le Prédicateur, projet personnel dont il est réalisateur, scénariste et acteur principal. Encore une nomination aux Oscars.

Un géant discret

Robert Duvall n’était pas un acteur flamboyant. Il était mieux que cela : un acteur essentiel.

Capable de disparaître derrière un rôle tout en lui donnant une colonne vertébrale. Capable d’être second et pourtant central.

Avec lui s’éteint une génération du Nouvel Hollywood, celle des comédiens formés au théâtre, exigeants, habités, pour qui jouer n’était pas briller mais comprendre.

Il laisse une filmographie qui traverse six décennies et un panthéon du cinéma américain dont il occupe, désormais, une place incontestable.

Paul Lamier Grandes Lignes